目前,全球温升加快,气候变化影响逐渐显现。中国“碳达峰、碳中和”目标的提出不但有助于加速推动全球气候治理进程,也进一步丰富了我国生态文明建设内涵。气候系统极其复杂,且气候变化应对与空气污染治理存在“权衡效应”,相关研究对摸清内在机理,寻求治理路径,获得协同效益具有重大意义。

一、人类活动导致气候变暖,灾害性事件频发

工业革命以来,人类活动排放的温室气体加速气候变暖进程,其中二氧化碳的影响最为显著。特别是上世纪50年代以来,人类活动排放的二氧化碳大幅增加,气候变暖加剧。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)最新发布的第六次评估报告《气候变化2021:自然科学基础》指出,2011-2020年全球平均地表温度相较1850-1900年上升了1.09℃。观测数据也显示,气候变化已造成诸多不利影响,例如极端事件(干旱、热浪、强降水等)频发。若不严格控制温室气体排放,后续带来的冰川加速融化、海平面持续上升等将会造成灾害性后果。

二、中国制定“双碳”气候目标,具有多重意义

中国气候目标的提出推动全球气候治理进程,同时助力我国生态文明建设。

2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上宣示,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。中国气候目标的设定是履行大国责任、展现大国担当的表现,这将引领国际气候行动,凝聚全球气候治理合力,共同应对全球气候变化,避免灾难性后果发生,推动构建人类命运共同体。

此外,实现碳达峰、碳中和目标将带动我国发生一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。碳达峰、碳中和纳入生态文明整体布局,将加速推动能源绿色发展,加快形成节约资源和保护环境的产业结构,助力建设资源节约、环境友好、生态安全的社会,实现人与自然和谐共生。

三、加强相关研究,理清大气污染与气候变暖的权衡效应

由于气候系统的复杂性,气候变化应对与大气污染治理存在“权衡效应”,加强相关科学研究,将助力制定合理政策,减小不协同效应。

减排黑碳及其协同排放物会产生综合气候效应。黑碳是大气污染物,亦是具有增温作用的气候强迫因子,减少其排放有助于改善空气质量、协同减缓气候变化。但部分黑碳排放源(例如煤炭燃烧)也同时排放有机碳、二氧化硫等具有降温作用的物质。模拟结果显示,控制煤炭燃烧将同时减少黑碳及其他物质的排放(有机碳和二氧化硫等物质),部分黑碳减排所带来的降温效益会被抵消,产生综合气候效应。

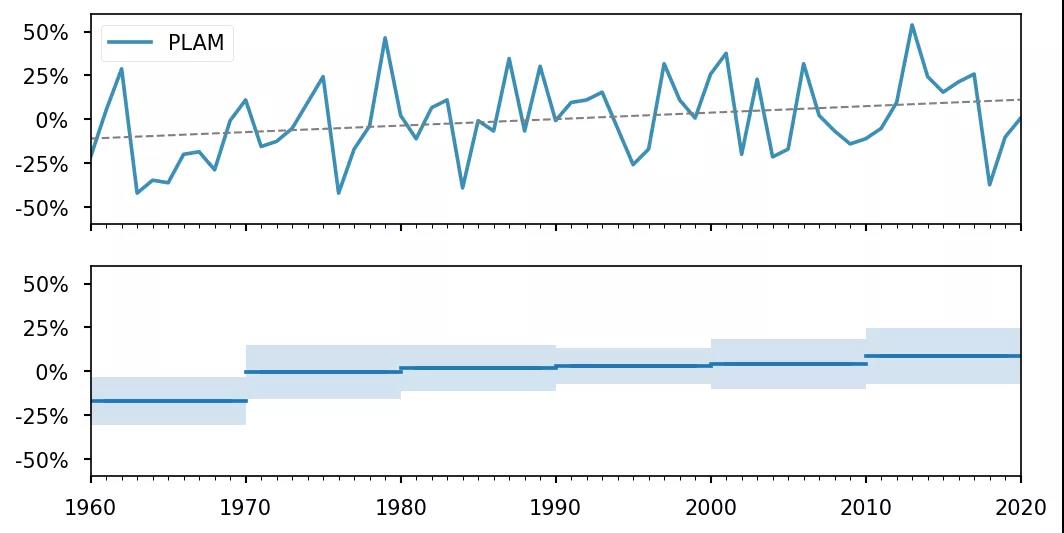

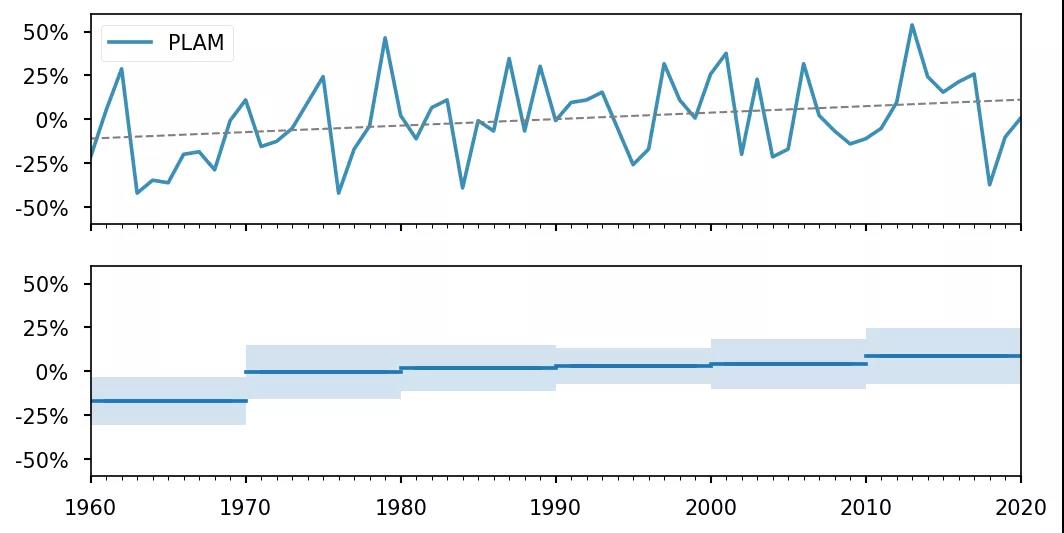

气候变暖会改变大气层状态,加剧空气污染;同时会影响天气过程,加速污染物清除。研究表明,随着气候变暖,大气低层垂直温差减小,导致垂直对流减弱,气溶胶污染气象条件指数(PLAM)超过阈值(以北京及周边地区为例,图1),不利于污染物扩散。此外,气候变暖会加大冬季风强度,使冬季寒潮等天气过程加速清除近地面污染物。值得注意的是,相较于气候变化对空气质量的影响,人为污染物排放才是影响空气质量的首要因素,污染物减排是改善空气质量的重点任务。

图1. 1960-2020年1月北京及周边地区气溶胶污染气象条件指数(PLAM)变化情况

(图片源自演讲者PPT)

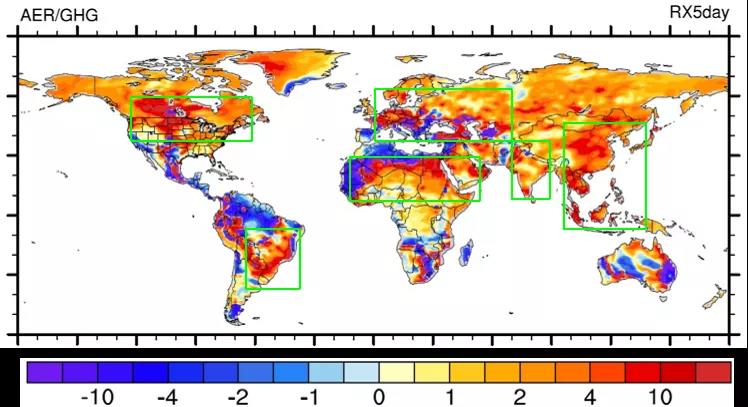

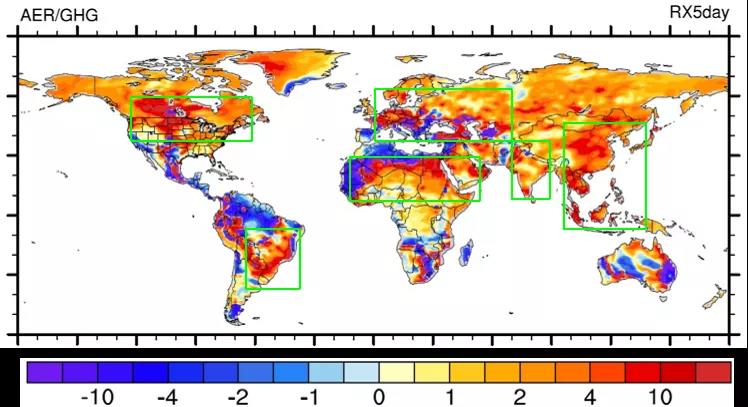

人为气溶胶污染减少会调制温室气体导致的每摄氏度增温造成的极端降水增加率。研究表明,气溶胶影响下的极端降水随增温的增加率变化是温室气体影响的2-4倍,在一些大气污染问题突出的区域,二者相差近10倍(图2)。目前,人为气溶胶污染的加剧减弱了20世纪下半叶东亚夏季风环流,但在未来气候变暖和大气气溶胶污染减少的综合影响下,东亚夏季风环流将加强。

图2. 气溶胶和温室气体强迫造成的极端降水增加率比值

(图片源自演讲者PPT)